Счастливые родители обычно с нетерпением ждут, когда их малыш произнесёт первое слово, а вскоре будет радовать всех родственников, декламируя стихи на праздниках и рассказывая им о своих успехах. Однако многие ребятишки младшего дошкольного возраста упорно молчат, будто набрав в рот воды. Мама и папа задумываются: как же активизировать развитие речи ребёнка?

Речь детей начинает формироваться с первых моментов жизни. Для того чтобы речевое развитие происходило гармонично и равномерно, родителям нужно стать активными участниками этого процесса. Развитию речи малыша способствует ежедневная совместная работа родителей и детей.

Успешное речевое развитие маленьких детей зависит от некоторых условий:

- имеет ли нормальное строение речевой аппарат

- насколько активно малыш вовлечён в общение с родителями

- получает ли развитие мелкая моторика рук ребёнка.

Формирование речи ребёнка происходит, прежде всего, при наличии активного общения с ним. Имеет значение, как именно вы объясняете малышу названия предметов, явлений и действий; как ребёнок получает сведения о предметах.

У 3-4-леток речь развивается довольно-таки быстро. Обычно, ребёнок к трём годам практически усваивает родной язык. Словарь трёхлеток растёт с каждым днём: в месяц в их обиход входит до 100 новых слов. Четырёхлетний ребёнок уже имеет словарный запас из около 2 тысяч слов. У детей этого возраста становится лучше звуковое оформление слов, фразы звучат более развёрнуто.

Следует отметить, что не все дети развиваются одинаково. У некоторых ребятишек отмечается некоторое отставание в речи: они говорят нечётко, слова и отдельные звуки произносят неверно. Дети частенько сокращают слова, пропускают и переставляют звуки и слоги. Речь трёхлетних детей однотипна и проста. Однако уже в таком раннем возрасте детишки проявляют интерес к словам.

Бывает так, что малышу уже и пришло время заговорить, а этого никак не происходит? Что делать? Рекомендуем воспользоваться специальными приёмами для развития речи и методами активизации речи:

1.«Говорю сам с собой». Когда Вы рядом с малышом, но заняты своими делами, говорите вслух, что вы делаете. Это будет такое пассивное общение с малышом. Говорите не спеша, но чётко, короткими фразами.

2.«Параллельный разговор». Теперь вы описываете то, что делает ребёнок, что он видит и слышит, что может чувствовать, к чему прикасаться. Так вы подсказываете малышу нужные слова.

3.«Я тебя не понимаю». Этот метод — провокация. Он заключается в том, что взрослый игнорирует невнятные звуки ребёнка и не спешит на помощь. При угадывающейся просьбе ребёнка достать ему игрушку, подайте ему не ту и уточните, какую именно: кубик, машинку, мишку? Так вы будете побуждать его к речевой активности.

4.«Расширяем». Всё что скажет малыш, повторяйте и расширяйте. К примеру, малыш скажет «каша». Вы: «Вкусная каша, сладкая. Бери ложку, кушай кашу». Отвечая малышу распространёнными предложениями, детально описывая действия, повторяя, вы создадите благодатную почву для овладения связной речью.

5.«Приговариваем». Народные песенки, потешки, пословицы и поговорки доставляют малышам большую радость. Так младшие дошкольники улавливают ритм речи, вслушиваются в звуки и слова, постепенно осознавая смысл сказанного. Огромное количество устных народных произведений создано и для развития двигательной активности детей, что непосредственно связано с речевым развитием. Образность помогает запомнить слова и побудить к говорению.

6.«Его выбор». Позволение ребёнку самостоятельно делать выбор, напрямую связано с активизацией его речи: «Тебе налить целый стакан компота или половину?», «Пойдём гулять или побудем дома?», «Будешь играть с машинкой или поездом?».

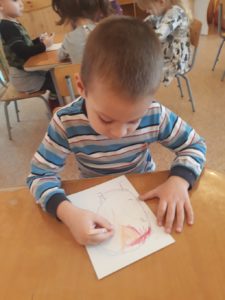

7.«Занимаемся творчеством». Когда ребёнок может изучать большое количество разнообразных материалов, это очень хорошо для развития разнообразных сфер: тактильных ощущений, творчества, мелкой моторики рук и, конечно, речи. Не бойтесь давать ему изучать различные материалы, пробуйте вместе создавать поделки из них, проговаривайте все ваши действия. Рисование, лепку и аппликацию легко превратить в занятие по развитию речи, начав вместе с ребёнком сочинять рассказ-описание получившегося «шедевра».

8.«Имитация». Чаще играйте с малышом в игры, где можно представить себя в виде какого-то предмета и придумать, что может делать этот предмет. Уже в три года ребёнок будет способен представить себя машиной, птичкой или самолётом и с радостью будет пытаться вместе с родителями описывать всё, что может происходить.

9.«Ролевые игры». Научите малыша выполнять элементарные сюжетно-ролевые действия. Например, играть в телефон, когда ребёнок понарошку будет звонить сказочным персонажам. Такая игра будет способствовать стимулированию речи и коммуникативных навыков малыша, формированию его уверенности в себе, фантазии.

10.«Музыкальные игры». Активизировать речь малыш можно, предложив ему участвовать в музыкальных играх, подпевать и пританцовывать. Младшие дошкольники приходят в восторг от народных игр или детских песенок, слова которых начинают повторять

Гуляем и разговариваем.

Развивать речь младших дошкольников можно на прогулках. Такие «занятия» очень естественны, приносят малышам множество впечатлений, способствуют познанию мира. Гуляя, малыш начнёт задавать массу вопросов, многие их которых побуждают к мыслительному процессу, требуют выражения эмоций и мыслей с помощью слов. Так ребёнок узнает новые слова и понятия, которые скоро станут обязательными в его повседневной речи. Не бойтесь, что ребенок вас не поймёт. В эти ценные моменты общения малыш слушает и учится воспринимать родную речь.

Итак, как же развивать речь ребенка во время прогулки?

Например: На детской площадке. Песочек в песочнице желтенький, светленький, беленький или грязный. Старайтесь разнообразить свою речь, употребляя синонимы: мокрый песок можно назвать влажным, сырым; приучайте ребенка сравнивать и анализировать: утром песок был влажным от росы (после дождя), а днем высох под ярким солнышком. Разглядывая песочек вместе с ребёнком, обращайте внимание на то, что сухой песочек сыплется, а из влажного лучше куличики получаются, потому что он «склеивается» водичкой. Играя в песочнице, насыпая песок совочком в ведерко или в формочку, нагружая игрушечный самосвал, прокладывая дорогу в песочном бездорожье, малыш время от времени должен слышать то, как мама называет эти предметы, объясняет ему, что она сама делает, когда помогает в создании куличиков.

Разглядывая вместе с малышом деревья, травку и цветочки, мы не только учим его внимательно относиться к окружающему миру, но и развиваем его связную речь. Предлагая ребенку рассматривать разные листочки (клена, березы, осины), мама неторопливо рассказывает ему о том, чем они отличаются.

Воспитатель группы «Солнышко» : Бердюгина О.Н.