«бумажная магия — оригами»

Оригами – увлекательное и очень полезное занятие для дошкольников. Создание красочных поделок из простого листа бумаги для детей – настоящее волшебство. Кто из нас в детстве не складывал самолетики, кораблики и прочее, а потом восхищался, как это из плоского листа получается объемная интересная фигурка, с которой можно поиграть: запускать самолетики в воздух, корабли вплавь?

Оригами приносит огромную пользу для развития ребенка. Во время занятий с бумагой тренируется терпение, усидчивость, сообразительность, воображение. Ребенок складывает бумагу по схеме и одновременно тренирует координацию пальчиков, мелкая моторика рук развивается, а вместе с ней идет и развитие речи. Запоминая как именно нужно сложить лист бумаги, ребенок тренирует память.

Конструируя различные фигурки из бумаги, дети ощущают себя волшебником, умеющим творить чудеса. На одном из кружковых занятий маленькие волшебники группы «Непоседы» учились складывать из бумаги крылатое чудо природы – бабочку. Все очень старались и были внимательными.

Вот что у нас получилось.

Воспитатель Макарова К.С.

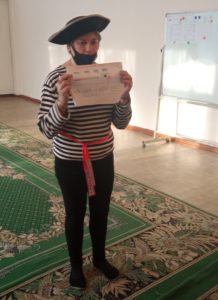

Театр для детей — это волшебная страна, где фантазии становятся реальностью, предметы оживают, а добро всегда побеждает зло. Всё это разновидность игры, которая является неотъемлемой частью жизни дошкольника. Театрализованная деятельность оказывает на ребёнка огромное эмоциональное влияние, пробуждают его воображение, активность. Средний дошкольный возраст — замечательное время для развития творческих талантов. Малыши пятого года жизни с удовольствием примеряют на себя различные роли, проникаясь переживаниями вымышленных героев, при этом раскрепощаясь и постигая природу человеческих взаимоотношений.

Театр для детей — это волшебная страна, где фантазии становятся реальностью, предметы оживают, а добро всегда побеждает зло. Всё это разновидность игры, которая является неотъемлемой частью жизни дошкольника. Театрализованная деятельность оказывает на ребёнка огромное эмоциональное влияние, пробуждают его воображение, активность. Средний дошкольный возраст — замечательное время для развития творческих талантов. Малыши пятого года жизни с удовольствием примеряют на себя различные роли, проникаясь переживаниями вымышленных героев, при этом раскрепощаясь и постигая природу человеческих взаимоотношений.